里斯观点

长城汽车董事长魏建军曾表示,中国车企的未来是全球化。他认为,一个汽车品牌如果没有实现全球化,将是没有价值的,“从生存的角度也无法生存,因此为了品牌、为了企业的经营必须实施全球化战略。”

的确,全球化的浪潮已经将中国汽车品牌推向了重要的历史十字路口,全球化之于中国车企或已不是选择,而是一种必然,即使在疫情笼罩的阴影之下。

2019年,中国汽车出口量下滑。根据中汽协数据统计,中国汽车出口总量和乘用车总量双双同比下滑,2019年,中国汽车出口量为102.4万辆,同比下滑1.6%。其中,乘用车出口量为72.5万辆,同比下滑4.3%。

不仅如此,受今年席卷全球的新冠肺炎疫情影响,上半年出口量同比再次下滑,为本就崎岖的中国车企全球化之路又蒙上了一层阴影。

虽然中国汽车市场整体出口量并不乐观,但抛开出口数字本身,我们看到了长城汽车和上汽等一批优秀的自主品牌正在积极布局全球化战略并已经初见成效:上汽集团2019年整车出口及海外销售35万辆,同比增长26%;2019年,长城汽车俄罗斯图拉工厂正式投产,全年出口达6.5万辆,同比增长38.7%,并于今年年初收购通用汽车在印度和泰国的工厂,为接下来的全球化战略布局做足了准备。

“ 未来属于全球化的企业,如果仍然只做全国性的企业,将很可能面临一个艰难的未来。”

——定位之父艾·里斯

对于中国车企而言,全球化是领导品牌取得突破、更进一步的必经之路;同时,全球化更蕴含着小品牌实现弯道超车的重大战略机会。

那么,面对全球化的滚滚浪潮,中国车企应当如何做才能成功把握机会,打造比肩日本丰田、德国大众的全球汽车品牌?

去哪打?

全球化之路所面临的第一个问题就是,应该去哪些国家打开市场?怎样才能选择合适的目标市场?这里有两大原则可供参考。

原则一:阶段性聚焦发力战略型市场,而非“广撒网”

需明确,企业若想真正地打造全球品牌,就需要将品牌全球化提升到战略层面的高度,而非仅仅作为品牌的增量入口。在中国车企早期的全球化战略中,我们看到许多中国车企以整车出口的方式进行“撒网式”的全球市场布局,在同一时间进入了多个国家市场。

事实上,在企业自身资源有限的情况下,盲目地进入过多市场追求短期的销量贡献,不仅难以在目标市场取得战略性的成功,反而往往由于资源投入失焦,难以为在当地市场建立品牌匹配相应的服务和营销资源投入,最终导致在当地被迫退市,甚至为中国汽车品牌在当地市场留下负面口碑。

然而,当我们回看成功车企的全球化之路,我们发现成功者的背后往往都蕴含了一个共性:对于刚刚开始启动全球化战略的汽车品牌,在全球化发展初期,同一时间段阶段性战略聚焦发力一个战略型市场。

通常来说车企的全球化分为:整车出口、海外组装生产、海外投资建厂和本土化适应性发展四个阶段,战略性聚焦发力指的是已经在当地市场投资建厂而非简单的贸易出口。

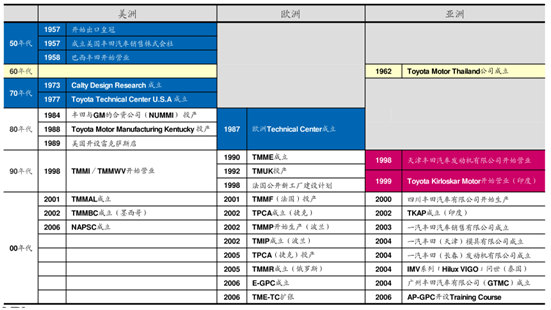

以丰田汽车为例,在全球化战略发展之初,丰田汽车并没有选择全市场同时布局,而是率先从美国这一战略型市场率先突破。自1957年丰田汽车首次将产品出口到美国市场起,经历了近30年的市场耕耘,才逐步将全球化战略拓展重心向欧洲市场转移,之后又经过了10多年的时间才战略性进军中国市场。

丰田汽车全球化布局对应时间表

▲ 资料来源:NRI研究

全球化初期的市场聚焦不仅使得丰田在美国市场成功地站稳了脚跟,还帮助丰田汽车积累了大量的海外市场经验,这种看似“缓慢”的市场聚焦发力策略不仅没有拖累品牌的全球化进程,反而为丰田成为全球首屈一指的汽车品牌奠定了坚实的基础。

但需注意的是,在阶段性聚焦发力战略型市场的同时需要通过整车出口、提前考察选厂建址等方式为下一阶段战略性聚焦的市场做准备,为日后的发力埋下种子。

原则二:重视高层级市场的心智辐射作用

市场容量、增速、竞争的激烈程度等因素是在进行全球战略性市场筛选过程中的重要指标。除此之外,高层级市场的心智辐射作用同样是我们在进行海外市场筛选时不可忽视的重要因素。

一方面,进入欧美国家等高势能市场可以反哺国内市场,提升品牌在国内市场的势能和影响力。

华为手机是国内品牌通过进军海外高势能市场“曲线救国”的典型案例。早在2012年华为手机便进入欧洲市场,彼时国内手机市场仍然是苹果和三星等国外品牌的天下,留给自主品牌的生存空间十分有限。

然而,随着华为手机在欧洲市场的不断深耕,“华为手机在柏林举办发布会”、“华为手机攻占欧洲超越苹果”、“华为在欧洲开设品牌高端体验店”等越来越多华为在欧洲市场的捷报进入了中国消费者的视野,使得华为手机在国人心中的地位不断提升,心智份额不断扩大,随着品牌在国内市场的进一步投入,华为手机的心智份额逐步释放为市场份额。截止至2019年,华为手机在国内市场份额稳居第一并高达38.5%,远超苹果、三星等国外品牌。

另一方面,随着中国的逐步崛起,越来越多优秀的中国品牌走向世界,全球消费者对于中国认知正在发生转变,中国作为高层级市场对于更低层级市场的辐射作用已经初步显现。

在里斯公司的海外市场走访中,我们发现如印度、俄罗斯等相对更低层级市场的消费者对中国品牌的认知正逐渐从“低质低价”、“假货”向“高科技”、“智能”等方向转变,这与近年来中国在国际市场的话语权加重,以小米、OPPO为代表的中国品牌在印度等市场的崛起密不可分,这也为中国车企进入这些受中国认知辐射的市场奠定了良好的认知基础。因此,率先选择进入中国可辐射的、对中国品牌认知度更好的市场更有利于中国汽车品牌取得成果。

怎么打?

在合适的时机选择合适的目标市场仅仅是第一步,在选择好目标市场之后,如何在目标市场的众多品牌中建立相对竞争优势?同样有两大原则可以参考。

原则一:借势全球范围内的汽车新品类机会,实现弯道超车

电动化:在全球范围内,传统燃油车品类心智中的制高点已经被德系、日系品牌占据,中国汽车品牌难以从根本上实现突破。然而,近年来随着电动车品类的逐渐普及,全球汽车市场被德、日、美系品牌霸占的格局有望被打破。

新品类的诞生孕育了全新的机会,而这些机会往往留给了新品牌。大众、丰田等传统汽车品牌由于全球化程度高,已经在全球范围内将品牌认知与燃油车品类深入绑定。然而需要注意的一点是,认知一旦形成便难以改变,即便大众、丰田在现有品牌下推出电动车型,也无法改变其品牌代表燃油车品类的既有认知。

受困于品牌自身的进化惯性,我们尚未发现任何一家全球化燃油车品牌以打造新品牌的方式进入电动车市场,这也正是领导品牌强势背后的弱势。而这恰恰为全球化尚未完全的中国品牌,尤其是对于一些尚未开展全球化布局的中国电动汽车品牌提供了绝佳的战略契机。

此外,由于中国在新能源汽车技术的快速发展,在部分国家的消费者认知中已经具有了中国新能源汽车技术领先的认知。中国汽车品牌可充分借势电动化汽车的认知基础,并辅以合理的全球市场竞争策略实现对于德系、日系品牌的弯道超车。

智能化:在汽车品类内,智能网联汽车属于“破坏式创新”,将重构传统意义中人和车之间的关系。同时,随着行业内各车企向智能汽车领域的持续发力,可以预见的是智能汽车在全球范围内必将是汽车品类的重要进化方向,智能汽车有机会成为如智能手机一般的颠覆性品类。

在智能汽车领域,德系、日系等老牌车企受困于传统思维正面临着创新的困境。从事实上,我们可以看到同级别中国品牌的智能化程度要远胜于德、日系品牌,部分自主车企的智能网联系统、驾驶辅助系统已经实现了对于合资品牌的相对领先。

同时,随着汽车智能化的逐渐普及,基于“上车体”的智能化汽车产品迭代逻辑将助力中国品牌在产品更新速度上远超合资品牌。此外,从认知上,在中国车企已经进入的俄罗斯、印度等海外市场,哈弗、名爵等自主品牌被当地消费者认为是比当地日系、韩系等传统品牌更加智能的汽车品牌。

因此,对于即将开展全球化战略的中国车企而言,不断强化自身长板,把握智能化汽车品类的进化机遇,是在激烈的全球化市场竞争中取得成功的关键。

原则二:放弃“车海战术”,聚焦核心车型打造“全球车”

回顾知名车企的全球化之路,它们无疑是车型聚焦策略的最大受益者。

丰田汽车在20世纪60年代进入美国市场之初,在长达近十年的时间仅聚焦卡罗拉一款车型,而车型聚焦带来的销量飞升也帮助丰田汽车在美国市场成功立足,并为日后丰田在美国市场的全面开花打下基础。

“ 海外市场要收窄产品线:市场越大,专业化程度越高,产品线越要收窄,以释放聚焦的威力。”

——定位之父艾·里斯

1984年,大众汽车进入中国市场之初,通过仅聚焦桑塔纳一款车型,打造了家喻户晓的一代神车。

对于初入新市场的新品牌而言,更加聚焦的车型布局,在降低了品牌营销成本和运营难度的同时,也大大降低了消费者对于购买新品牌时的决策成本,从而也更加便于品牌在新市场消费者心中建立认知。

借用长城汽车魏建军董事长的一句话:

“未来一定是全球化的,汽车品牌不国际化是没有价值的,从生存的角度也无法生存,为了品牌、为了企业的经营必须实施全球化战略。”

的确,全球化的浪潮已经将中国汽车品牌推向了重要的历史十字路口,全球化之于中国车企或已不是选择,而是一种必然。对于中国车企而言,“走出去”只是一个开端,如何在全球化的道路上“走的更好”,找出适合企业自身发展的全球化战略将是值得所有中国车企长期思考的重要问题。

关注定位学习网公众号,更多精彩...